日本語

植物ウイルスが引き起こす農作物の病気は減収や経済価値の低下を招くため、農作物のウイルス病を「制御」することが私たちの研究の目標です。そのために、病原ウイルスが感染した植物はどのように病気になるのかを明らかにする基礎研究や、ウイルスゲノムを人為的にデザインしてウイルス病原性をコントロールしたり効率的なウイルスベクターを作り出して農作物や園芸作物の改良に役立てる技術について研究しています。また、卵菌に感染する卵菌ウイルスの探索と同定、卵菌病防除への利用に関する研究や植物ウイルスの植物組織内分布を明らかにする研究も行っています。

1: ウイルス感染植物の発病機構

光合成は,光エネルギーを使って水と二酸化炭素から有機物を合成する、生物の根源にかかわる重要な反応です。また、水を分解する過程で生じた酸素を大気中に供給しています。植物の葉緑体はこの光合成という重要な仕事を担っています。

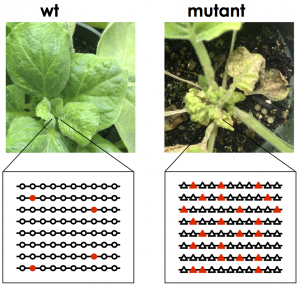

ウイルス感染による代表的な植物病に葉色が黄色や白くなる退緑症状があり、その多くは葉緑体の異常であることが示されてきています。例えば、キュウリモザイクウイルス(CMV)という植物ウイルスに感染したトマトやキュウリでは光合成活性が60-70%減少すると報告されています。私たちはこのCMVを使い、分子生物学的手法による植物の遺伝子発現解析と光学・電子顕微鏡により植物の病変を観察する病理病態学的解析により、ウイルス感染による退緑症状発病機構を遺伝子から細胞・組織レベルで理解しようと取り組んでいます。

マイクロアレイや次世代シーケンスによる感染植物の網羅的遺伝子発現パターン解析により、CMV感染により退緑した組織では葉緑体形成や光合成に働く植物の遺伝子発現が顕著に抑制されていることが分かってきました(Mochizuki et al. 2014)。現在は,CMVに感染するとどのようにして葉緑体形成や光合成に働く植物の遺伝子発現が抑制されるのかを明らかにしようとしています。このメカニズムが分かると,ウイルスに感染しても退緑しな植物の創出などに繋がると考えています。

2: ウイルス工学による植物ウイルスの活用

近年の人工DNA合成技術の発展により、遺伝子を安価で容易に合成することが可能にりました。RNAウイルスの多くは数千塩基のゲノムですので、人工DNA合成技術により新しいウイルスゲノムを創出することが容易にでき、RNAウイルスの病原性を人為的にコントロールすることが期待されます。また,ウイルスゲノムに外来遺伝子を導入し、植物細胞内でのウイルス増殖能を利用して外来遺伝子を発現したり抑制するウイルスベクターという技術により、非モデル植物において簡便な植物遺伝子の機能解析ができます。

しかしながら、ウイルスゲノムの遺伝子配列を全く異なる配列に置換したりどのような外来遺伝子でもウイルスゲノムに導入できるわけではなく、ウイルスの感染性を維持するには多くの制限があります。たとえば、コンセンサス配列を大きく変えるようなゲノム配列の置換やサイズの大きな外来遺伝子の導入はウイルス感染性を喪失させたり導入した外来遺伝子の欠落を起こします。そこで私たちは、ウイルスゲノムのデザインにおける制限要因を明らかにし、その制限要因を克服する手段を開発する研究を進めています。

これまでに私たちは、代表的な植物RNAウイルスの1つであるキュウリモザイクウイルス(CMV)のゲノムを改変することを可能にしました。CMVに大規模同義置換を導入すると、野生型CMVよりもウイルス蓄積量と適応性が低下します。この変異CMVを宿主植物で継代接種するとウイルスの殻にあたる外被タンパク質に1〜2箇所のアミノ酸変異が起こり、ウイルス蓄積量が回復して宿主植物に再適応しました(Mochizuki et al. 2018)。この外被タンパク質のアミノ酸変異を利用すると、CMVのゲノムを改変してもウイルスの感染性と蓄積量を維持するので、全く新しいCMVゲノムをデザインすることが可能になります。現在は、CMVゲノムのGC含量を人為的に操作して、ウイルスの病原性に与える影響を解析しています。また、ウイルスベクターに関する研究では、アブラナ科農作物やキクなどの重要園芸作物で機能解析が簡便にできるように、CMVやその近縁ウイルスを改変した有用なウイルスベクターを作出する研究を進めています。

3: 卵菌ウイルスの宿主菌生態への影響

病気の動植物から分離されたウイルスの多くはその宿主や人間活動にとって有害であり、その感染を防ぐことが求められています。一方で、「ウイルス感染は宿主の進化や環境適応を亢進させている」とも考えられています。このことは、宿主自身の生存にウイルス感染が有利に働らく場合があることを示しています。

私たちは宿主の環境適応におけるウイルス感染の意義の解明を目指し、菌類病研究−チームと共同して、卵菌の1種であるピシウム菌に感染する卵菌ウイルスをモデルに、卵菌ウイルス感染が宿主ピシウム菌の環境耐性や病原性にどのような影響を及ぼしているのかを明らかにする研究を進めています。これまでに、北極や南極から分離されたピシウム菌や農作物病原ピシウム菌,菌間寄生性ピシウム菌からいくつかの卵菌ウイルスを分離し、同定してきました(Sasai et al. 2018, Shiba et al. 2018, Shiba et al. 2019, Fukunishi et al. 2021)。私たちが2018年にG. polare から卵菌トティウイルスPpRV1を初報告してから、同じく植物病原性卵菌であるPhytophthoraやブドウべと病菌から相次いで卵菌トティウイルスが報告され、新科新属としてICTVで提案されています。また、モデルピシウム菌であるGlobisporangium ultimumを用いた研究により、トティウイルスPuRV2感染がG. ultimum UOP226株の農薬メタラキシル感受性を高めること、薬剤耐性に関与するとされるABCトランスポーター遺伝子の発現量が低下していることを明らかにしました(Higuchi et al. 2024)。このことは、卵菌ウイルス感染が農薬が施用される農業生態系における宿主菌の生態に影響を及ぼしていることを示唆しています。

今後は、G. ultimum UOP226株以外の菌株や他種ピシウム菌を用いて、卵菌ウイルス感染が宿主菌の生態にどのような影響を及ぼしているのかを明らかにしていきます。

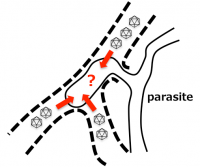

4: 組織化学的手法による植物内のウイルス・ウイロイドの分布観察

ウイルスやウイロイドに感染して発病した植物においても,ウイルスやウイロイドは罹病植物のすべての細胞に感染しているわけではありません。罹病植物においてもウイルスの感染から免れている組織があり、茎頂分裂組織がその代表です。茎頂分裂組織はウイルスフリーであることが多く、栄養繁殖性の農作物では茎頂培養によりウイルスフリー化が行われています。ウイルスフリーの組織のサイズはウイルス種と植物種や品種との組合せによりさまざまなので、ある農作物品種におけるウイルスの感染分布を明らかにすることは重要です。組織科学的手法とは、感染植物の組織切片上でウイルスやウイロイドがどの組織・細胞に感染しているのかを光学顕微鏡などで観察する技術です。私たちの研究室は、組織化学的手法によるウイルス・ウイロイドの感染分布の観察が得意な研究室です。これまで、茎頂分裂組織には感染しないとされていたCMVが一時的に茎頂分裂組織に侵入すること(Mochizuki and Ohki 2004, Sunpapao et al. 2009)や、キクに感染するキク退緑斑紋ウイロイドがキクの茎頂分裂組織や花組織の胚珠などに感染して母体親から種子伝染することを明らかにしてきました(Ebata et al. 2019)。