ペットの家族化と獣医療の変化

いまやペットは「家族」として暮らす存在になりました。しかし、そこに至るまでに、ヒトとペットの関わり方はどのように変化してきたのでしょうか。安木先生は、その歩みをこう振り返ります。

「ヒトとイヌ・ネコは古くから生活をともにしてきました。昭和時代の中期までは、家族というより“役割”をもって飼われているケースが多くありました。イヌでいえば、番犬や猟犬、ネコでいえば害虫駆除など、ヒトの生活を支える役割を担うことが一般的で、その多くが外飼いでした。その後、高度経済成長期を経てヒトの暮らしが豊かになるにつれ、室内飼育が増え始めました。2000年の調査では完全室内飼育されているイヌは37%、ネコは47%と報告されており、現在ではその数は更に増加していると予想されます。このようにイヌ・ネコを家族として捉える考え方が広がり、それに伴い高度な医療を求める声も増えていきました。さらに2000年代にはペット保険が普及し、ヒトの医療に近いレベルの治療を望むケースも増えています。このようなヒトの意識の変化に伴い、イヌ・ネコの呼称は畜生から愛玩動物、そして伴侶動物へと変遷しました。また2023年には、イヌとネコの飼育頭数が15歳未満の子どもの数を上回るなど、社会全体でペットの位置づけが大きく変わってきていると感じます」

このような時代背景にあわせて、獣医療分野はどのように対応してきたのでしょうか。

「ニーズの変化に伴い、獣医療でもヒトの医療と同様に“専門化”が進んでいます。以前は幅広い診療を行うジェネラリストの獣医師が一般的でしたが、現在では腫瘍科、循環器科、皮膚科など、より細分化された専門領域が発展し、専門医制度も整いつつあります」

獣医学全体で“動物愛護”に加えて“動物福祉(アニマルウェルフェア)”への意識が高まっているとも話します。

「かつては保健所に連れて行かれた動物は、一定期間が過ぎれば安楽死させられることが一般的でした。しかし今では保護された動物に新たな飼い主を探す取り組みが進んでいます。また野良猫の場合、捕まえて保健所に送るのではなく、避妊・去勢手術を施したうえで“地域猫”として街に戻し、地域で見守る活動が広がっています。産業動物でいうと、例えば鶏の飼育環境は、かつてのように身動きがとれないほど狭いケージではなく、自由に動き回れる“平飼い”が良いとされるようになってきました。こうした動きは単なる感情論ではなく、動物を命ある存在として尊重し、できる限りストレスや苦痛を減らすという考え方が社会全体で重視されるようになった結果です。獣医学の世界でも、動物福祉を前提にした診療や研究が当たり前になりつつあり、これからの獣医療に欠かせない視点になってきています」

世界的な課題となる薬剤耐性菌とその仕組み

こうしたペットを取り巻く価値観の変化や獣医療の専門化は、動物の診療レベルを高めるだけでなく、社会全体の健康や安全にも大きく影響するようになってきました。動物とヒトがこれまで以上に近い距離で暮らす現在、獣医学は“動物の医療”だけではなく、“ヒトと動物に共通する課題”へ向き合う必要があります。

その代表例のひとつが、世界的に深刻化している薬剤耐性菌の問題です。では、薬剤耐性菌とはどのようなものなのでしょうか。

「薬剤耐性菌とは、抗生物質が効かない菌を指します。人類は長い歴史の中で細菌感染症に苦しんできました。梅毒や結核などは、有効な治療法がなかった時代には多くの命を奪っていました。しかし、抗生物質の登場により細菌感染症は“治療できる病気”となりました。ところが近年、薬剤耐性菌の増加によって、再び“治療が難しい感染症”が増えつつあります」

薬剤耐性菌がこれほど注目されている背景には、ある衝撃的な報告があると安木先生は続けます。

「薬剤耐性菌が大きく注目されたのは、2014年にイギリスの研究グループが“対策を講じなければ、2050年には世界で年間1,000万人が薬剤耐性感染症で死亡する”と予測したことがきっかけでした。これを受け、WHOが世界的な対策を強く呼びかけています。実際に、2019年には世界で約127万人が薬剤耐性菌による感染症で死亡しています。これは世界三大感染症として知られているエイズやマラリアより多く、結核と同程度の数字です。今後、さらに増加する可能性があります」

薬剤耐性菌がもたらす具体的な影響についても説明してくれました。

「体内に薬剤耐性菌が存在すると、抗生物質を投与しても効かない感染症になる場合があります。例えば細菌性膀胱炎です。本来、膀胱炎は抗生物質で治る病気ですが、それが治療困難になります。これは膀胱炎に限らず、細菌性の感染症であれば肺炎や髄膜炎などどの病気でも起こりうるため、非常に脅威だと考えています」

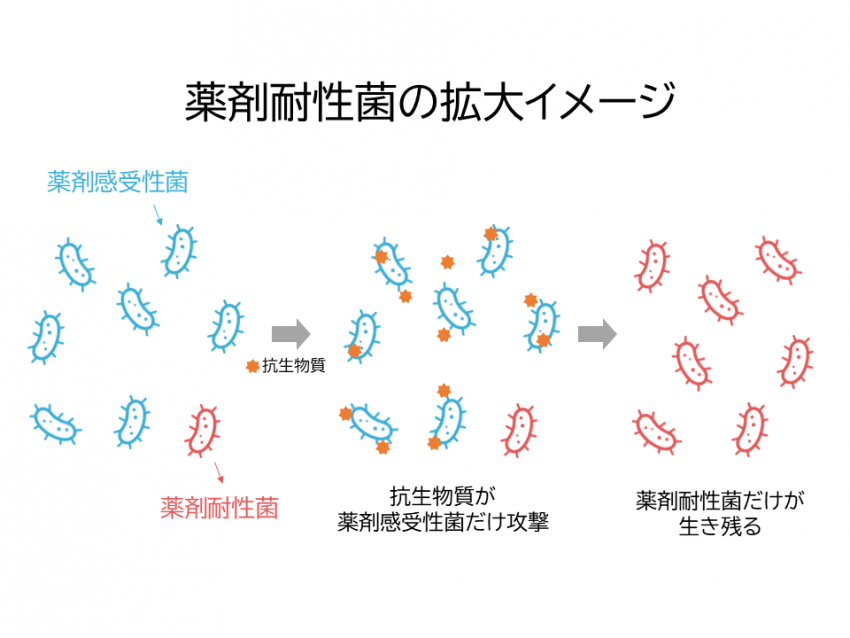

では、薬剤耐性菌がどのように生まれるのでしょうか。

「菌が増える、すなわち複製する時、偶発的に遺伝情報の本体であるDNAに変異が起こります。この変異が抗生物質の標的に関係する部位で起こった場合、例えば薬が菌の中に入るとポンプのように外へ押し出したり、薬が結合する部分の形が変わり、薬が効かなくなります」

こうした耐性の仕組み自体は昔から存在していました。しかし現在特に問題となっているのは、この“薬をはね返す力”の遺伝情報が他の菌へ広がってしまう点だと先生は指摘します。

「菌の遺伝情報の中にはプラスミドなど菌から菌へ移動できる可動性の因子が存在します。この可動性因子に耐性遺伝子が組み込まれると、その遺伝子を周囲の菌にどんどん渡してしまい、耐性菌が一気に広がります。現在、この可動性因子に耐性遺伝子が組み込まれた菌が増えており、それが世界的に話題になっています。こうした変化は抗生物質という敵に対する菌の生存戦略の一つであり、菌が生き残るために起こっている現象だと考えられます」

ペットとヒトの間で起こりうる耐性菌の伝播と最新研究

薬剤耐性菌はこれまで主にヒトの医療分野で注目されてきましたが、近年はペットを介した伝播の可能性にも関心が高まっています。では、実際にペットからヒトへ感染した事例はあるのでしょうか。

「現在のところ、ペットとヒトの間で薬剤耐性菌が“確実に感染した”と証明された事例を私は知りません。しかし、同じ空間で生活している以上、伝播の可能性は否定できません。そのため、私たちはその可能性を調べる研究を進めています。例えば、ST131/C1-M27型という大腸菌があります。これはヒトの細菌性膀胱炎の原因菌として世界的に問題になっており、薬剤耐性を持っています。この菌が大阪のイヌからも検出されました。ゲノム情報の解析の結果、ヒト由来の菌と非常に高い類似性が確認され、ヒトとイヌの間で菌が行き来している可能性が示唆されています」

これまではイヌやネコから分離した大腸菌を、データベース上にあるヒトの菌のゲノム情報と比較し、遺伝学的に一致すれば「伝播の可能性がある」と判断してきました。しかし、この方法だけでは決定的な証拠にはならないのではないかと安木先生は感じているそうです。

「私たちは次の段階として、飼い主さんとペットの両方から便を提供していただき、同じ耐性菌が検出されるかどうかを調べています。もしゲノム情報が一致する耐性菌が見つかれば、それはヒトとペットの間で伝播していることを示す強い証拠になります。地域の方々に協力してもらいながら、こうした研究を少しずつ進めているところです」

飼い主ができる日常の予防と、これからの健康管理

薬剤耐性菌は人間にも動物にも深刻なリスクとなり得ますが、安木先生は「過度に恐れる必要はない」と話します。

「まず前提として、耐性菌はヒトとヒトでもうつります。ペットだから気をつけないといけないというものではありません。また、健康なヒトのからだの中に入ったり、皮膚や粘膜の表面についたりするだけですぐに病気になるわけではありません。ですので、やみくもに怖がる必要はないと思っています。また、一般的に耐性菌は耐性をもっていない他の菌より増えるスピードが遅いという特徴があり、不適切な抗生物質の使用がない限り、菌全体においては少数派です」

そのため、日常生活の中で健康なヒトが特に気をつけることはないと言います。

「厚生労働省も、家族の中に耐性菌による感染症のヒトがいても、ほかの家族は通常どおり生活して問題ないとしています。ただし、耐性菌によっては痰や便などから感染する可能性がありますので、それらの処理後には手洗いなど基本的な衛生対策をしっかり行う必要はあります」

では、ペットと接する際に気をつけるべきポイントはあるのでしょうか。

「動物との接触に関しても特別な対策は必要ありません。ただし、抗生物質の使用についてはヒトと同様、獣医師の指示に従い、用法・用量を守って使うことが非常に大切です。耐性菌拡大の大きな要因は“不適切な抗生物質の使用”です。飼い主さんが絶対にしてはいけないのは、『自己判断で薬を飲ませる』『勝手にやめる』『量を変える』といった行為です。抗生物質は血中の濃度を適切に保つことが重要で、途中でやめたり量を減らしたりすると、薬が効きやすい菌だけが死んで、耐性菌だけが生き残る時間が長くなります。その結果、耐性菌が増えやすい環境をつくってしまうのです」

こうした理由から、厚生労働省は「抗生物質は指示どおり最後まで飲み切るべき」と繰り返し伝えているそうです。では、自分が薬剤耐性菌を持っているかどうかに気づくことはできるのでしょうか。

「耐性菌を日常生活の中で自覚することはまずありません。健康なヒトが感染したとしても不適切な抗生物質の使用がない限りは菌全体においては少数派ですし、すべての耐性菌が病気を起こすわけではありません。自らすすんで検査をしない限りは見つかりません。したがって普段の生活で過剰に心配する必要はないと思います」

今後のペットの健康管理で重要になるポイントについても語ってくれました。

「これからのペットの健康管理で鍵の1つとなるのは予防と考えています。ヒトと同じように予防医学の重要性が高まっています。いわゆる人間ドックのイヌ・ネコ版である“ドッグドック”や“キャットドック”が増えているのもその流れです。ワクチン、定期検診、食事、運動など、ヒトの健康習慣と同じものがペットにも求められる時代になっています。食事管理や運動など、日常生活でできることはたくさんあります。ペットを家族として考えるなら、今後こうした予防の取り組みがますます重要になると思っています」

最後に、安木先生に今後のペットとヒトの健康をめぐる研究への思いを伺いました。

「私はもともと、一対一で動物の命に向き合う獣医師でしたが、今は公衆衛生学の立場から“全体の命を守る”という視点で研究をしています。薬剤耐性菌や人獣共通感染症の研究を通じて、ペットと飼い主さんが安心して暮らせる環境を“裏から支えたい”と思っています」

プロフィール

獣医学研究科 獣医学専攻 教授

獣医学研究科 獣医学専攻 教授

博士(医学)。大阪府立大学農学部獣医学科を卒業後、民間動物病院にて勤務獣医師として臨床現場を経験。その後、大阪大学微生物病研究所研究生、大阪大学大学院医学系研究科への進学を経て、日本学術振興会 特別研究員 DC2、大阪大学微生物病研究所の特任研究員、特任助教を歴任。大阪府立大学大学院生命環境科学研究科テニュアトラック助教、同准教授、大阪公立大学 准教授を経て現職。現在は獣医公衆衛生学分野において、薬剤耐性菌や人獣共通感染症の研究に取り組み、“ペットと人の健康を支える公衆衛生”の視点から研究に取り組んでいる。

※所属は掲載当時